编者按:由中国登山协会推出的“全国户外安全教育计划”,每年要在全国范围内开展10余场大型公益讲座,各路专家针对登山户外安全领域的各种问题进行深入浅出的讲解,其中户外环保一直是现场观众最为关心、互动程度最高的话题。哪些垃圾在野外不能降解,必须全部带回处理?如何将户外运动对环境的影响降到最低?如何与野生动植物和谐共处?让我们来一一说明。

户外环保法则 (LNT:Leave No Trace), 即对环境的最小冲击法则。它教人们如何利用户外技能,尽可能小地影响自然环境中的土地、水、植物和动物,也可称之为“无痕迹” 或“低冲击”。对环境的最小冲击法则具体包括如下八大法则:

1、提前计划与准备

在户外活动的计划和准备阶段就要考虑环保因素,这样才能有意识地进行环境保护。出行前应做到:提前计划好行进路线和宿营地,提前与计划的活动区域联系,提前计划好食品的量并提前进行简单处理(拆封包装等),提前计划好合适的装备等。

2、在可耐受性强的地面行进和露营

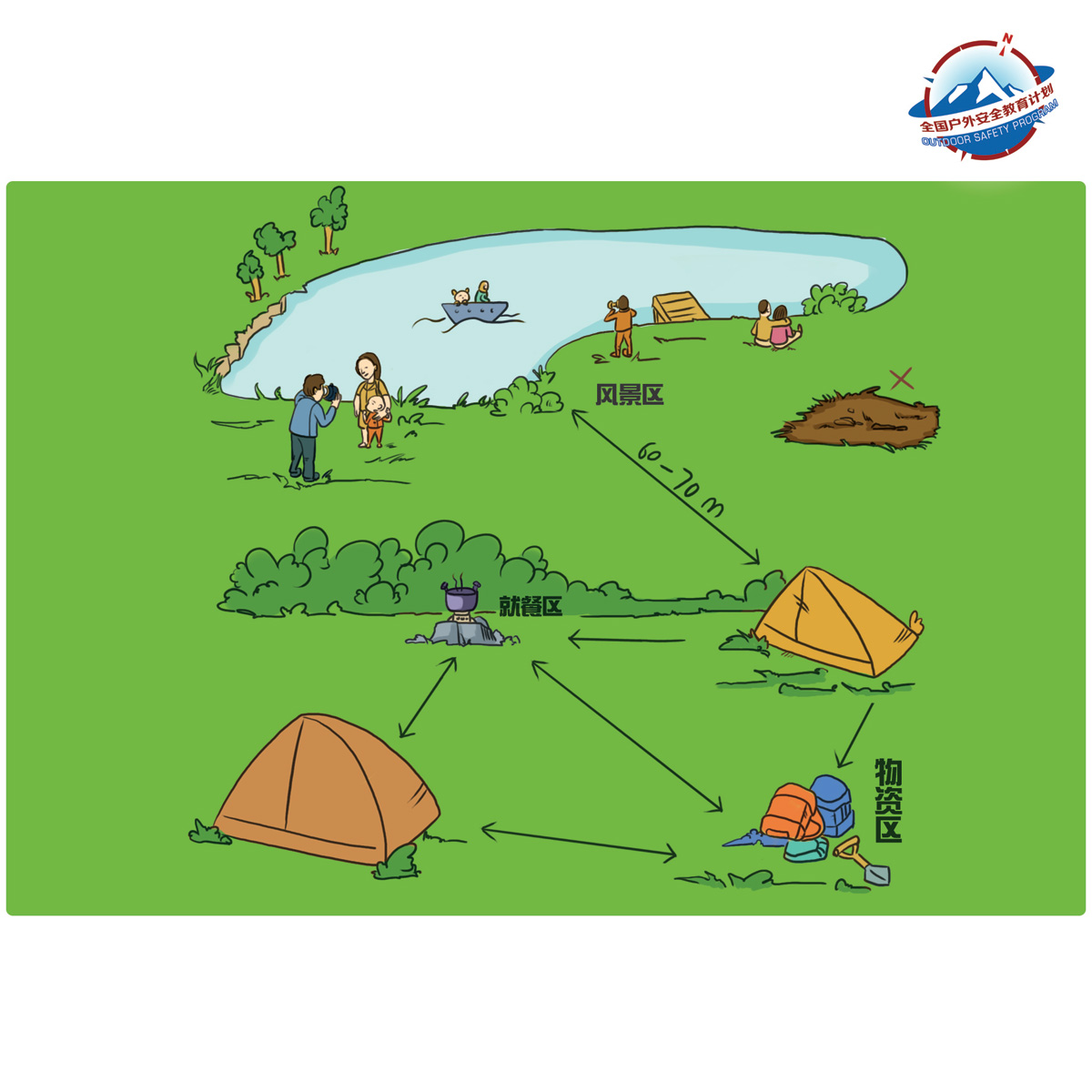

可耐受地面包括已开发的路径、营址、岩石、沙砾、干草地、雪地等。团体行进时,最好沿单一路线行进。在非登山步道上徒步时,应做到尽可能选择能耐受人踩踏的地方行走,例如岩石裸露地或是碎石坡等。有小路时走小路,勿抄捷径,勿开新路,勿砍伐树木来开路;若无小路,可选择对植被破坏力最小的路线。营地也应选择在耐受地面,并至少距离水源60米以外。

3、妥善处理垃圾

户外活动中产生的垃圾包括食物残渣、排泄物以及其他生活废物。 “带来什么就带走什么”是户外环保最基本的规则。在出发前制定出行物资清单的时候,就开始评估如何处理可能产生的废弃物,会让你在户外活动中更加从容地面对垃圾问题。如在行前购买食物的时候,应尽量避免那些过度包装的商品,对带到户外的食品应提前进行再次的打包处理,把额外的包装袋直接拆掉。野外用餐后应带走食物残渣(包括一些可降解的食物,如果核、果皮等),避免引来野生动物,而使它们依赖于人类的食物,或给后来的游客留下不好的景象。即使再小的垃圾, 在自然环境中,也要经过许多年才可以降解。如易拉罐在自然中降解需要10-100年,塑料制品的降解更是需要100-1000年之久。

在行进途中处理排泄物,可以找到一个合适的地点,挖一个浅坑进行排泄,然后进行掩埋。在野外临时修建的厕所,在撤营时应进行掩埋,并恢复原样。如果要在野营的途中清洗物品,应谨慎使用肥皂,即便它是可降解的,也要在距离水源至少60~70米的地方使用。可使用挥发性、可降解的清洁剂。肥皂会改变水生态,并且危害植物、动物和鱼类。切勿直接在水源中洗脸、刷牙、清洗衣物或洗菜,应距离水源60米以外。

4、保持自然原貌

除非在必要时,你应该在不破坏树木和植被的情况下进行露营,在离开营地时尽可能还原它的原貌,如把搬动过的石头再放回原处。不要带走任何自然物品作为纪念,如石头、花朵等。

5、野外安全用火

在野外,尽量使用野营炉具代替营火。晚上穿足够的御寒衣物,使用帐篷,用保暖性能好的睡袋,以保持干燥与温暖。如果要生火,须先确认在这个地点生火是合法行为,也没有引发森林火灾的可能性。使用营火之后,要让木柴完全燃尽,或用水将其完全熄灭。

6、尊重野生动植物

对于野外环境来说,我们只是访客,尊重野生动物是我们的职责。喂野生动物虽然看着很友善,但却是一种非常不好的行为,这样会使野生动物对人类有依赖性,并总是依赖于向人类索取食物,逐渐丧失它们的生存本能。同时,珍贵的植物花朵同样不得触碰、采摘。

7、考虑其他野外活动者

如果在一个露营区域有其他露营者,要尽量做到不要去打扰别人,如搞娱乐活动等要征得别人的同意。 如果在村子附近露营,还要考虑到不要扰民,不得喧哗。

8、尊重当地民风民俗

文化多样性和生态多样性一样具有迷人的魅力,尤其在少数民族地区,要特别注意尊重他们的生活习惯、饮食习惯和文化传统,这将有助于彼此和睦相处,相互了解。

图片来源:中国登山协会