编者按:由中国登山协会推出的“全国户外安全教育计划”,每年要在全国范围内开展10余场大型公益讲座。截至2018年底,已经在全国26个省、市、自治区举办76场讲座,累计覆盖数百万的户外运动爱好者。现场观众渴望通过讲座获得更多科学的户外运动知识,其中参与户外运动应该穿什么衣服?如何穿衣才能抵抗自然环境中的低温、大风或暴晒?这些最基础的问题往往是他们最关心的。

保持正常的体温和身体干燥是户外活动中要遵循的重要着装法则。正确地选择户外服装可以使人体更加舒适,更重要的是能够抵御因环境变化而可能对身体造成的伤害。

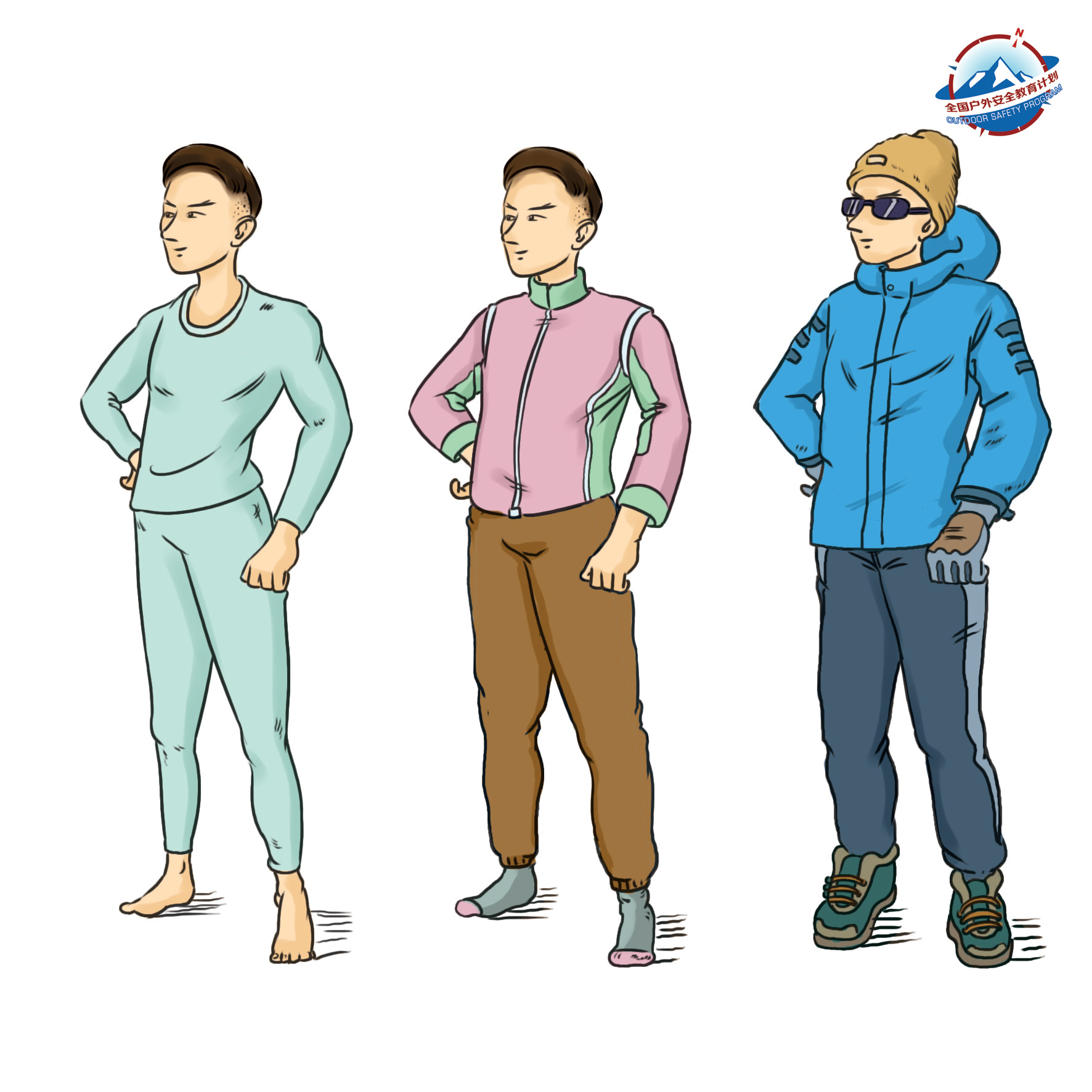

户外穿衣法则——“三层穿衣法”

登山服装的准备和穿着要适合不同季节和活动特点,总体来说要满足两大要素:保暖和干爽。三层着装法是户外服装穿着的不二法则,即内层排汗、 中层保暖、 外层绝缘防护。

内层应穿着速干/排汗内衣,而不是棉质内衣。剧烈运动时会大量出汗,如果穿着棉质内衣,衣物会大量吸水让汗液无法排出衣服之外。冷风吹过衣服汗液蒸发时会带走身体大量温度,增加失温的风险。

中层即保暖层,以保暖材料锁住空气来保持身体的温度,还能把内层排出的汗水透出或吸收,同时避免大量损失热量。这一层的衣服可以是一件,也可以是不同作用的多件。中层代表服装有抓绒衣、羊毛衣、软壳、羽绒服。

外层即隔离层,主要作用是防止风、雨、雪进入衣服内,在此基础上,同时要求透气性以便排出汗水和水气。外层代表服装是冲锋衣裤。

“热了就脱、冷了就穿、湿了就换”

在了解了“三层穿衣法”后,还应知道如何在登山途中根据具体情况增减和更换衣物。登山不能怕麻烦,穿衣方面要做到“热了就脱、冷了就穿、湿了就换”。

失温是身体产热和保暖的能力长时间小于散热的能力,因而导致体温越来越低的现象。身体保暖的能力关键看所穿的衣服,尤其是贴身的衣物是否潮湿。由于水的导热能力比空气的导热能力高很多,因此衣物在湿透之后,保温效果会大大降低,让人更容易感到寒冷难耐。散热的速度一是看外界气温是否寒冷,二是看风是否大。起风时,流动的空气会把身体周围的热量带走,如果此时还穿着湿衣服,水分的蒸发又会额外带走很多热量,体温也会因为双重因素的叠加而快速下降。比如,在寒冷且大风的山上,天黑降温但仍穿着湿的内衣,服装又不够保暖,躺下后不再运动,身体产热低于散热,就容易导致失温。

冷、风、湿在野外如果出现其中的一项,就应该引起我们的注意,防止出现低体温的风险。如果出现一项,而另外两项也有出现的可能,我们就要警惕自己随时可能会陷入危险境地。

针对失温产生的原因,预防办法主要从冷、风、湿三方面入手。不要让寒冷、大风和湿衣服三者同时出现。一般在户外活动中应选择穿几层轻便的上衣,以便能够及时根据天气状况进行增减。在寒冷、大风天气,要注意保暖,及时更换湿衣服,尤其是雨雪天气,不要穿着湿衣服继续行进或休息。

图片来源:中国登山协会